Община (1885-1889)

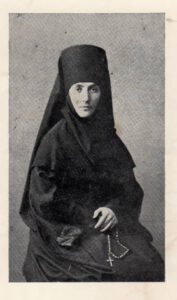

Днём основания Леснинской обители считается день памяти великомученика Артемия, 20 октября, потому что в этот день в 1885 году было совершено торжественное богослужение в честь учреждения женской православной общины в селе Лесна на Холмщине. Холмщиной до Первой мировой войны называлась довольно обширная область на границе России с Австро-Венгрией, теперь распределённая между Украиной, Белоруссией и Польшей. За день до богослужения в Лесну прибыла из Москвы основательница общины графиня Евгения Борисовна Ефимовская (1851-1925, с 1889 года игумения Екатерина), приехавшая по приглашению высокопреосвященнейшего Леонтия, архиепископа Холмского и Варшавского (с 1891 года митрополит Московский, в миру Иван Алексеевич Лебединский, 1822-93).

Холмщина была населена белорусами и малороссами, как тогда называли украинцев. Ближайшими их этнографическими соседями были поляки, которые вели агрессивную национальную политику, в чём активно участвовала католическая Церковь. Для того, чтобы местное население отошло от православия, ему была навязана в 1596 году Брестская уния (попытка совместить православие с католичеством), и тех, кто не хотел её принимать, жестоко притесняли. Два столетия в этом крае шло систематическое истребление русской народности и православной веры, но сломить народ не удалось: в 1875 году уния была отменена, и православные Холмщины воссоединились с Русской Православной Церковью.

Именно тогда, в 1875 году, принял назначение в Холмско-Варшавскую епархию, средоточие католичества и униатства, преосв. Леонтий. Его усилиями в этом крае за 15 лет были восстановлены разрушенные за время унии православные храмы и построены новые, возрождены православные Братства, учреждены православные духовные учебные заведения, организованы православные издания, укреплены православные монастыри и созданы новые. Успех деятельности Владыки Леонтия особенно ярко проявился в работе двух просветительских центров православного монашества: Яблочинского мужского монастыря и Леснинской женской общины.

Яблочинский монастырь, древний памятник православия, Владыка Леонтий «поднял из руин», а Леснинскую общину создал заново. Мысль о создании общины пришла ему, когда православным Лесны была возвращена после падения унии чудотворная икона Божией Матери. Эта икона, найденная леснинскими пастухами в лесу в 1683 году и переданная в православную церковь, была отнята католиками вскоре после обретения и помещена в большой костёл, выстроенный в Лесне католическим орденом паулинов. В 1863 году паулины покинули Лесну, а в 1875 году костёл и Леснинская икона были переданы православным. Желая укрепить православие в области, населённой католиками и униатами, преосв. Леонтий решил учредить там монашескую общину и передать ей во владение и храм, и икону. Для этого он и пригласил Евгению Борисовну, известную ему своими публикациями на богословские темы, православной педагогической деятельностью и желанием послужить Богу в монашестве: она считала, что православное воспитание и образование детей должно осуществляться в монастыре.

Прежде, чем согласиться на приглашение преосв. Леонтия, графиня Ефимовская посетила Оптинского старца Амвросия (в миру Александр Михайлович Гренков, 1812-91), потому что не решалась без благословения браться за исполнение своего смелого замысла – создать монастырь нового типа, «деятельный», то есть такой, который вёл бы широкую просветительскую деятельность: строил бы школы, больницы, приюты, и сёстры работали бы в них. Обратилась она к преп. Амвросию не только потому, что он был широко известным в России и всеми почитаемым старцем, но и потому, что у него был опыт создания женских обителей. Старец благословение дал: «Новый монастырь – по-новому и устрой». Благословение на создание общины в Лесне дал и св. прав. Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич Сергиев, 1829-1908).

Реальность, с которой встретилась Евгения Борисовна на Холмщине, не давала никаких надежд на исполнение её планов. Местное население, состоявшее из униатов и католиков, относилось к православным враждебно. Община не имела ни земельных угодий, ни капитала. Насельницы (пять сестёр и несколько девочек-сирот) жили в хлебном амбаре, коченели от холода и голодали.

Несмотря на трудности, графиня Ефимовская, вскоре постриженная в монашество с именем Екатерины, не теряла присутствия духа – сама убирала по ночам церковь (службы начинались в 4 утра), пела на клиросе, канонаршила, работала на ферме и в поле, ездила в Москву, где обходила кухни богатых купцов, добывая средства для пропитания сестёр и сирот. Постепенно община приобретала известность, что увеличивало пожертвования, и наконец, Священный Синод и правительство стали субсидировать благотворительные начинания обители.

«Деятельный монастырь» (1889-1915)

В 1889 году, через четыре года после основания, община была преобразована в монастырь, а монахиня Екатерина возведена в сан игумении. В новом монастыре кипела духовная и хозяйственная жизнь. Развели фруктовые сады, построили паровую и ветряную мельницы, осушили болота, создав таким образом леснинские пруды, и отлично поставили на них рыбоводство. Завели племенной скот, создали свиное, куриное и кроликовое хозяйства, организовали коммерческое производство шелковичных червей. Открыли всевозможные мастерские, кирпичный завод, макаронную фабрику, пекарню и кондитерскую. Вышивали, ткали холсты, писали иконы и чеканили. Монастырский свечной завод снабжал всю епархию. Все работы, не требовавшие мужской силы, производили сами сёстры, которые научились даже обслуживать ветку железной дороги, проведённую в Лесну.

В 1889 году, через четыре года после основания, община была преобразована в монастырь, а монахиня Екатерина возведена в сан игумении. В новом монастыре кипела духовная и хозяйственная жизнь. Развели фруктовые сады, построили паровую и ветряную мельницы, осушили болота, создав таким образом леснинские пруды, и отлично поставили на них рыбоводство. Завели племенной скот, создали свиное, куриное и кроликовое хозяйства, организовали коммерческое производство шелковичных червей. Открыли всевозможные мастерские, кирпичный завод, макаронную фабрику, пекарню и кондитерскую. Вышивали, ткали холсты, писали иконы и чеканили. Монастырский свечной завод снабжал всю епархию. Все работы, не требовавшие мужской силы, производили сами сёстры, которые научились даже обслуживать ветку железной дороги, проведённую в Лесну.

Сиротский приют рос, росла и школа при нём, превратившись в целую систему учебных заведений для младшего, среднего и старшего возраста. Учительницами в них становились выпускницы девятилетней церковно-учительской семинарии, а учениками – приютские и окрестные дети. Были созданы различные профессиональные школы, в том числе – высшее сельскохозяйственное женское училище, куда тоже принимали местных жителей.

В монастыре построили больницу с амбулаторией для приходящих больных, аптекой и прекрасно оборудованной операционной. В фармацевтической лаборатории, которой заведовал специалист, делали лекарства из трав, выращенных в собственном ботаническом саду. Лечили в больнице и обеспечивали лекарствами и не только сестёр, но и всё окрестное население – безвозмездно. Настороженность и враждебность населения сменились на искреннюю любовь и полное доверие к сёстрам.

Леснинский монастырь стал именно таким, каким его видела в своих мечтах графиня Ефимовская: «деятельным», крупнейшим в Холмско-Варшавской епархии культурным и просветительским центром. Хотя обитель весьма способствовала росту материального благосостояния Холмщины, основной смысл просветительской деятельности леснинских сестёр заключался, конечно, не в этом, а в заботе о духовной культуре народа. Жизненным центром Лесны был храм, точнее, несколько храмов, среди которых главными были великолепный собор, посвящённый Воздвижению Креста Господня (в этот день, 14 сентября, была найдена Леснинская икона), и храм Святой Троицы, построенный над целебным источником, который забил рядом с деревом, где нашли икону. Праздники Воздвижения Креста Господня и Святой Троицы привлекали в обитель до 30 тысяч паломников, так что храмы не могли вместить всех, и службы совершались на открытом воздухе. Кроме того, Матушка Екатерина способствовала и созданию новых монастырей на Холмщине, посылая группы сестёр во главе с более опытными монахинями в окрестные сёла, где возникали новые «деятельные» обители.

Монастырь пользовался особым вниманием и покровительством Августейшей Семьи. Государь Император и Государыня нередко приглашали Матушку Екатерину посетить их, жертвовали на развитие монастыря крупные суммы, а также сами нанесли с семьёй два визита в обитель. Поддерживал монастырь – материально, духовно и своими посещениями – и Батюшка Иоанн Кронштадский.

В 1915 году монастырь достиг своего расцвета: в нём было 500 сестёр и 700 сирот, но Первая мировая война заставила их спешно покинуть Лесну, и с этого времени началась эпоха скитаний. В 1915 году сёстрам пришлось бежать в Санкт-Петербург, оттуда в 1917 году – в Бессарабию, затем в 1920 году – в Сербию, в Хопово. Во время Второй мировой войны сёстры эвакуировались из Хопово в Белград, а оттуда в 1950 году, спасаясь от насильственной репатриации, – во Францию.

В 1915 году монастырь достиг своего расцвета: в нём было 500 сестёр и 700 сирот, но Первая мировая война заставила их спешно покинуть Лесну, и с этого времени началась эпоха скитаний. В 1915 году сёстрам пришлось бежать в Санкт-Петербург, оттуда в 1917 году – в Бессарабию, затем в 1920 году – в Сербию, в Хопово. Во время Второй мировой войны сёстры эвакуировались из Хопово в Белград, а оттуда в 1950 году, спасаясь от насильственной репатриации, – во Францию.