Дорогие друзья, богомольцы и паломники Леснинского монастыря! До сегодняшнего дня я сознательно не реагировала на деятельность Ольги Мироновой в социальных сетях и не комментировала что она пишет и распространяет,в том числе её нападки на наше духовенство и обвинения монастыря и…

Liberté d’esprit et indépendance vis-à-vis de Moscou : le monastère de Lesna en France

parlonsorthodoxie Actualités, Culture 10 juin 2025 11 Minutes Le Patriarcat de Moscou ne nous abandonne pas et nous en avons constamment des indices : si vous étiez avec nous, tous les problèmes matériels seraient rapidement résolus, nous vous trouverions des sponsors. Mais nous nous…

Материал о Леснинской обители опубликовала Новая газета

Паломник монастыря и журналист „Новой газеты“ Александр Солдатов подготовил к публикации интервью с настоятельницей Леснинской обители игуменьей Евфросинией (Молчановой). «Оставаться свободными и не искать спонсоров» Игуменья крупнейшего православного женского монастыря во Франции — об истории обители и вызовах, связанных со…

Игумения Екатерина Леснинская (графиня Евгения Борисовна Ефимовская)—соподвижница мит. Антония Храповицкого

В своём некрологе, написанному к 40-у дню по кончине Игумении Екатерины (Ефимовской), основательницы Леснинского Свято-Богородицкого монастыря в декабре 1925 года, мит. Антоний (Храповицкий) о почившей написал: «Старица эта была личностью историческою» , и вкратце изложил удивительный, многотрудный путь этой монахини-подвижницы…

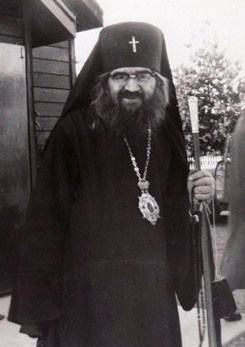

Святитель Иоанн Шанхайский и Леснинский монастырь

В своём слове к прославлению св. прав. Иоанна Кронштадтского, произнесённом в 1964 году, будущий святитель выразился о тезоименитом с ним и очень почитаемом им святом так: «…Он праведник великий. Он всю свою жизнь старался соблюдать заповеди Божии и творить всё,…

«…Не будем жалеть земного, чтобы не потерять небесного…»

(к вопросу о «разделениях» в РИПЦ) Прошло более года с тех пор, как епископ Стефан, а с ним и Северо-Американская епархия РПЦЗ, ранее находившаяся под временным управлением Синода РИПЦ, вынуждена была объявить о переходе на автономное управление. Таковые действия были…

Современные Россия, Украина и Запад: духовный смысл сегодняшних конфликтов

Примерно два с половиной года тому назад начался конфликт между Россией и Украиной, который так печально делит Православных христиан, в том числе и чад нашей Церкви, на партии и враждующие стороны и который рассорил стольких бывших друзей, даже родных и…

О Новом документе Синода РИПЦ: „Ответ омским клирикам“

Замечания к «Ответу Синода на круг вопросов…» и о смуте, вызванной этим документом За последние 2 года в нашей церковной жизни произошло много важных событий и изменений, которые, по разным причинам, никак не комментировались нашим Синодом. К этим событиям…

Жизнеописание старца иеромонаха Назария

Воспоминания леснинской монахини Иоанны (Анастасии Литвиненко) о иеросхимонахе Никодиме (иеромонахе Назарии), прославленном РИПЦ в сонме исповедников и подвижников Катакомбной Церкви в 2008 году Иеромонах Назарий (в миру Нестор Конюхов) родился в 1888 году в селе Луговка Богодуховского уезда Харьковской губернии…

Памяти Игумении Феодоры

Православная Русь. 2 (1977): 5. Автор неизвестен. Схиигумения Феодора, в миру княгиня Нина Николаевна Львова, родилась в Хабаровске 29 марта 1893 года, в семье Николая Тумковского, бывшего в то время Правителем Канцелярии Сибирского Края. Вскоре семья переселилась в Киевскую губернию,…