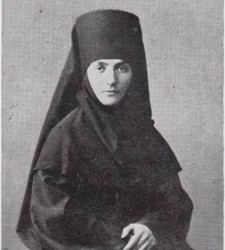

Игумения Киевского Покровского монастыря София (Гринёва, 1873-1941) одной из первых на Украине отказалась последовать за митрополитом Сергием (Страгородским)и присоединилась со своей небольшой тайной общиной к иосифлянам. В июле 1927 года, когда была опубликована Декларация, игумения София жила в дачном посёлке…